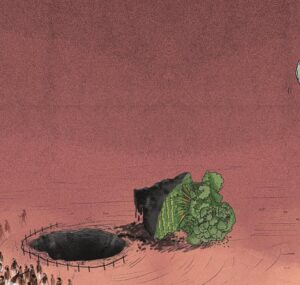

कार्बन क्रेडिट के नाम पर किसानों के साथ हो रहा है ‘खेल’

कृषि वानिकी यानी एग्रोफॉरेस्ट्री जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने की एक फायदेमंद रणनीति के रूप में तेजी से उभर रही है। यह विशेष रूप से भारत में हो रहा है, जहां दुनिया के 20 प्रतिशत कृषि वानिकी कार्बन प्रोजेक्ट हैं। आखिर एग्रोफॉरेस्ट्री का बाजार काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए रोहिणी कृष्णमूर्ति ने पिछले कुछ महीनों में देश भर के तकरीबन 20 गांवों की यात्रा की है। उन्होंने सभी जगहों पर पाया कि इन प्रोजेक्ट के केंद्र में समुदाय, उनकी जमीन और उनका श्रम है लेकिन उन्हें हमेशा कार्बन क्रेडिट का फायदा नहीं होता

खुलासा: कार्बन क्रेडिट के नाम पर किसानों के साथ हो रहा है ‘खेल’

अरुण दत्ता कडाले के घर पर उनके महोगनी के बागान के बारे में पूछने पर बेचैनी साफ झलक रही थी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित नवीनगर गांव में एक हेक्टेयर में फैला यह बागान एक एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कार्बन क्रेडिट पैदा करता है। कडाले को इन कार्बन क्रेडिट से सालाना 61,750 रुपए कमाने की उम्मीद है।

दरअसल कार्बन क्रेडिट उन गतिविधियों के बदले जारी किए जाते हैं जो या तो ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) को कम करते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए आधुनिक कुशल चूल्हे या लाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना या फिर ग्रीन हाउस गैसों को पेड़ लगाकर वातावरण से कम करना। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक टन या उसके बराबर जीएचजी (सीओटूई) को रोकने या हटाने से एक कार्बन क्रेडिट पैदा होता है, जिसे उन व्यवसायों द्वारा खरीदा जाता है जो अपने उत्सर्जन की भरपाई करना चाहते हैं या जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। सीओटूई का मतलब कॉर्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य होता है। यह एक मानक इकाई है जिसका उपयोग विभिन्न ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के जलवायु पर प्रभाव को मापने और तुलना करने के लिए किया जाता है।

डाउन टू अर्थ ने नवंबर 2024 में कडाले से उनके घर पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया, “पुणे स्थित महोगनी विश्व एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (एमवीएपीएल) के संपर्क में आने के बाद मैंने 2019 में बागान लगाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके कार्बन क्रेडिट-समर्थित एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोग्राम का हिस्सा बनकर ज्यादा कमा सकता हूं। उन्होंने 2024 से सालाना 25,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन देने का वादा किया। इसके अलावा 15 साल में पेड़ तैयार होने पर महोगनी की लकड़ी की बिक्री से 2.75 करोड़ रुपए देने का वादा किया। लेकिन मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है।” वह आगे कहते हैं कि मुझे यह विश्वास है कि कंपनी अपना वादा जरूर पूरा करेगी। इस बातचीत के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कडाले की पत्नी ने रिपोर्टर को एक व्हाट्सएप कॉल लगाकर दिया और कॉल करने वाली का परिचय अपनी बेटी के तौर पर कराया।

हालांकि उस प्रोफाइल पिक्चर एमवीएपीएल की पूर्णकालिक निदेशक सोनाली शेल्के की थी। कॉलर ने जानना चाहा कि डाउन टू अर्थ को कडाले के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। उनके घर के बाहर भीड़ भी जमा हो गई थी। जब रिपोर्टर ने जाने की कोशिश की तो कम से कम 7 लोगों ने एक ट्रैक्टर से सड़क को अवरुद्ध कर दिया। उनमें से एक ने खुद को कडाले का बेटा बताया और एमएवीपीएल के लिए काम करने का दावा किया। अगले 10 मिनट फोन पर किसी से निर्देश लिए और रिपोर्टर से उसकी यात्रा के मकसद को लेकर पूछताछ की। उनके इस तरह के आक्रामक व्यवहार का असल मकसद क्या था, ये तो नहीं पता लेकिन घटनाओं का क्रम दिखाता है कि एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में छिपाने के लिए बहुत कुछ है। असल में सितंबर और दिसंबर 2024 के बीच डाउन टू अर्थ ने उनकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए अलग-अलग राज्यों के 17 गांवों में दो प्रस्तावित परियोजनाओं समेत 6 एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट का दौरा किया। हर जगह इसी तरह के रहस्य, चिंता, भय और संकट की स्थिति दिखाई पड़ी।

यह चिंता का विषय है क्योंकि वैश्विक स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) में एग्रोफॉरेस्ट्री कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स की भारी मांग है, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत किए गए समझौते की अनुपस्थिति में फला-फूला है। यूनाइटेड किंगडम (यूके) स्थित कार्बन खरीद पर नजर रखने वाली एबैटबल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों के बीच इन उच्च मांग वाले क्रेडिट की सीमित आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण, अब कुछ रिमूवल क्रेडिट यानी कॉर्बन डाई ऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के बदले मिलने वाला क्रेडिट बिना बिके या बिना इस्तेमाल किए हुए बचे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम अगले दो वर्षों में मांग के वर्तमान स्तर के जारी रहने की उम्मीद करते हैं। भारत में इसकी उछाल साफ दिख रही।

अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बर्कले कार्बन ट्रेडिंग प्रोजेक्ट के डेटा से पता चलता है कि जनवरी 2025 तक भारत वेर्रा और गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ अलग-अलग चरणों में विचारणीय 460 वैश्विक वनीकरण और पुनर्वनीकरण परियोजनाओं में से 20 प्रतिशत (91 परियोजनाओं) का प्रतिनिधित्व करता है। वेर्रा और गोल्ड स्टैंडर्ड दरअसल दुनिया के दो अग्रणी कार्बन क्रेडिट मानक-निर्धारक हैं जो क्रेडिट प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को प्रमाणित करते हैं। 2011-21 में भारत से सालाना 10 से कम वनीकरण और पुनर्वनीकरण परियोजनाएं वेर्रा और गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ सूचीबद्ध हो रही थीं। 2022 में यह संख्या 40 से अधिक हो गई। इसके बाद 2023 और 2024 में भी 25 से अधिक हो गई। एमवीएपीएल के महोगनी बागान सहित लगभग 10 परियोजनाओं को कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुए हैं।

एग्रोफॉरेस्ट्री कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स की ऊंची मांग का अंदाजा स्वैच्छिक कॉर्बन बाजार में मिलने वाली प्रीमियम कीमत से भी लगाया जा सकता है। एबैटबल के अनुसार पिछले 12 महीनों में वनीकरण और पुनर्वनीकरण परियोजनाओं ने जो कार्बन क्रेडिट पैदा किए हैं, उनकी कीमत 1.2 डॉलर से 90 डॉलर प्रति क्रेडिट रही है। औसत कीमत 32.50 अमेरिकी डॉलर है। ये कीमत वन कटाई से बचाव, बेहतर वन प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, आर्द्रभूमि की बहाली, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, चूल्हे की दक्षता और ऊर्जा दक्षता जैसी परियोजनाओं से पैदा होने वाली कार्बन क्रेडिट की कीमत से बहुत अधिक है। उद्योग विश्लेषक भारत में इस बढ़ती मांग का कारण बताते हैं। इस मुद्दे पर प्राकृतिक खेती के आधार पर भारत में किसान-केंद्रित कार्बन मार्केट विकसित करने वाली संस्था सेंटर फॉर ग्रोअर-सेंट्रिक इको-वैल्यू मैकेनिज्म (सी-जीईएम) के सह-प्रमुख सिद्धार्थ ढाबी कहते हैं कि देश में प्रोजेक्ट डेवलपर एग्रोफॉरेस्ट्री को एक सुरक्षित दांव मानते हैं।

इसकी वजह ये है कि एक तो पेड़-पौधों को लगाने और उनकी निगरानी करने की लागत कम है और दूसरी बात ये कि इसकी कार्यप्रणाली अच्छी तरह से परिभाषित और मानकीकृत हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री फलों और लकड़ी की बिक्री के माध्यम से आजीविका में विविधता लाने का काम करती है। ढाबी बताते हैं कि इसके अलावा एग्रोफॉरेस्ट्री कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)फंड को भी आकर्षित करती हैं, जिससे प्रोजेक्ट डेवलपर्स की लागत कम हो जाती है। बर्लिन में ओको-इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के रिसर्च को-ऑर्डिनेटर लैम्बर्ट श्नाइडर एक और कारण बताते हैं। उनके मुताबिक सह-लाभ वाली परियोजनाओं की बहुत मांग है, जैसे कि वे जो स्थानीय समुदायों की मदद करती हैं और स्थानीय पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, गूगल और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों ने मिलकर सिम्बायोसिस गठबंधन बनाया है। ये 2030 तक 2 करोड़ टन उच्च गुणवत्ता वाले प्रकृति-आधारित कार्बन हटाने वाले क्रेडिट के लिए अनुबंध करने की एक उन्नत बाजार प्रतिबद्धता है। गठबंधन का कहना है, “यह लोगों और इस धरती के लिए सकारात्मक परिणाम देगा।” एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स के योग्य होने के लिए सूचीबद्ध मानदंडों में से एक समुदाय को दिए गए सामुदायिक लाभों के प्रकार और शर्तें (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ) और उन लाभों का अनुपात जो समुदाय तक पहुंचते हैं, को प्रदर्शित करना है। क्या ऐसा हो रहा है? डाउन टू अर्थ ने अपनी तहकीकात में यह पता लगाने की कोशिश की है कि एग्रोफॉरेस्ट्री को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा रहा है और क्या लाभ साझा करने की कोई व्यवस्था है? इसके अलावा मौजूदा तंत्र में आखिर चुनौतियां क्या हैं?

रहस्य में लिपटा हुआ

महोगनी (स्विटेनिया मैक्रोफिला) भारत की मूल प्रजाति नहीं है। 1870 के दशक में पहली बार इसे देश में लाया गया। तब से लेकर इस पौधे ने भारतीय मिट्टी के प्रति अनुकूलता दिखाई है। इसकी लकड़ी अत्यधिक मूल्यवान होती है। इसके बीज भी काफी महंगे होते हैं जिनमें कैंसर-रोधी गुण समेत कई चिकित्सकीय गुण होते हैं। इस वजह से इसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। वेर्रा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एमवीएपीएल की “भारत में महोगनी बागान” परियोजना का जिक्र करते हुए लिखा है, “भारत भर के खेतों में लाखों महोगनी के पेड़ फल-फूल रहे हैं, जो हजारों परिवारों के खातिर जीवन निर्वाह करने वाली खेती के लिए न्यायसंगत और टिकाऊ विकल्प बना रहे हैं।” वेर्रा कार्बन उत्सर्जन में कमी या हटाने को प्रमाणित करता है और कार्बन क्रेडिट जारी करता है। एमवीएपीएल के प्रोजेक्ट वेर्रा के सत्यापित कार्बन मानक के साथ पंजीकृत हैं। एमवीएपीएल की शेल्के बताती हैं कि परियोजना से किसानों को कैसे लाभ होता है। वह कहती हैं, “कार्बन क्रेडिट से आय चौथे वर्ष से शुरू होती है, बीज छठे वर्ष से बेचे जा सकते हैं, और लकड़ी 12वें और 15वें वर्ष के बीच काटी जा सकती है। पांचवें वर्ष तक महोगनी के साथ-साथ सब्जियां जैसी अन्य फसलें भी उगाई जा सकती हैं। मैं कार्बन क्रेडिट को किसानों के लिए बोनस के रूप में देखती हूं। वे महोगनी की लकड़ी की बिक्री से होने वाली आय में अधिक रुचि रखते हैं।”

एमवीएपीएल के बागान महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 165.41 हेक्टेयर में फैले हुए हैं और वे इसे 15,000 हेक्टेयर तक विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। वेर्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि परियोजना अपनी 30 साल की अवधि में 2,30,982 टन सीओटूई को हटाने का अनुमान लगाती है, जिसमें 7,699 टन सीओटूई की औसत वार्षिक निकासी होती है। निगरानी रिपोर्ट में एमवीएपीएल का दावा है कि परियोजना ने रिसाव (उस वर्ष किसी अन्य क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को विस्थापित करने के कारण उत्सर्जन) और बफर पूल आवंटन (आग और कीट जैसे संभावित जोखिमों के कारण उत्सर्जन के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्बन पूल) को ध्यान में रखते हुए 4,855 टन सीओटूई जमा किया। इसने नोएडा स्थित एक स्वतंत्र निकाय कार्बन चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दावों को मान्य और सत्यापित भी करवाया। वह अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहते हैं कि परियोजना से ग्रीनहाउस गैसों को हटाना वास्तविक, अतिरिक्त और स्थायी है। वेर्रा ने नवंबर 2023 में ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एमवीएपीएल को 3,776 क्रेडिट जारी किए थे। मार्च 2024 तक एमवीएपीएल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स को बेचकर 6 क्रेडिट रिटायर यानी इस्तेमाल कर लिए गए थे। वेर्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि एमवीएपीएल ने फरवरी 2024 में आयोजित अपने ग्रीन कॉन्क्लेव के दौरान उत्पन्न जीएचजी उत्सर्जन की भरपाई के लिए क्रेडिट का इस्तेमाल किया था। डाउन टू अर्थ के साथ बातचीत में शेल्के ने स्वीकार किया कि कार्बन क्रेडिट 35 डॉलर प्रति क्रेडिट पर बेचे गए हैं।

वैसे यह स्पष्ट नहीं है कि इस कार्बन राजस्व का कितना हिस्सा किसानों तक पहुंचा। परियोजना विवरण और निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों ने कार्बन क्रेडिट का अपना अधिकार एमवीएपीएल को हस्तांतरित कर दिया है, जो अनुबंध समझौते के अनुसार किसानों को कार्बन क्रेडिट बिक्री आय वितरित करेगा। लेकिन किसानों के साथ साझा किए गए कार्बन क्रेडिट के प्रतिशत और भुगतान अनुसूची पर यह चुप है। जैसा कि शेल्के ने बताया कि किसानों को वृक्षारोपण के चौथे वर्ष से कार्बन क्रेडिट यानी राजस्व मिलना शुरू हो जाता है, इस हिसाब से कडाले को भी मिलना चाहिए था। लेकिन हकीकत कुछ और है। कडाले को पेड़ लगाने के छठे वर्ष में भी प्रोत्साहन नहीं मिला है। पुणे में डाउन टू अर्थ को कई और किसानों ने ऐसी ही शिकायतें की।

पुणे के मोटेवाड़ा पारस गांव में महस्कू साधु तांबे बताते हैं कि 2019 में जब उन्होंने अपने 0.4 हेक्टेयर में महोगनी लगाई, तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बागान उनकी परेशानियों का जरिया बन जाएंगे। वह बताते हैं, “मैं सालाना दो लाख रुपए का नुकसान कर रहा हूं जो मैं जमीन पर मक्का जैसी फसलें उगाकर कमाता था। इसके अलावा मैं इन पेड़ों को खड़ा रखने के लिए उर्वरकों और अन्य कृषि लागत पर 50,000 रुपए खर्च कर रहा हूं।” तांबे अपनी निराशा जताते हुए कहते हैं, “मैं पिछले साल इतना निराश हो गया था कि मैं मक्का या कोई अन्य फसल उगाने के लिए जमीन साफ करना चाहता था। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने मुझे धमकी दी कि वे मेरे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे क्योंकि एमवीएपीएल के साथ मैंने जो सौदा किया है, वह मुझे 15 साल से पहले पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देता है।”

तांबे ने डाउन टू अर्थ के साथ एक पर्चा साझा किया जो एमवीएपीएल ने परियोजना के लिए किसानों की भर्ती से पहले वितरित किए थे। इस पर्चे में कहा गया है कि 15 साल बाद लकड़ी की बिक्री से किसानों को प्रति एकड़ (0.4 हेक्टेयर) 1.10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अनुबंध के तीन साल पूरे होने के बाद किसानों को प्रति वर्ष 50,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा, जो पेड़ों की कटाई तक जारी रहेगा। यह पांचवें वर्ष से प्रति वर्ष प्रति एकड़ कार्बन क्रेडिट की बिक्री से अतिरिक्त राजस्व का वादा करता है, लेकिन कितनी राशि होगी, इसका जिक्र नहीं है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे 15 साल से पहले पेड़ नहीं काटेंगे। पौध और 15 साल की अवधि के दौरान परामर्श पर खर्च के लिए प्रति एकड़ 52,000 रुपए की अग्रिम फीस का भी भुगतान करेंगे। इतना ही नहीं, किसान द्वारा अर्जित सकल राजस्व से कंपनी द्वारा 15 प्रतिशत कटौती लेने के लिए भी सहमत होंगे, जिसमें कार्बन क्रेडिट, महोगनी के बीज और लकड़ी की बिक्री शामिल है।

डाउन टू अर्थ ने तांबे और शेल्के से अनुबंध पत्र के दस्तावेज भी प्राप्त किए। जब तुलना की गई तो पर्चे सहित तीनों दस्तावेजों में विसंगतियां थीं। शेल्के द्वारा साझा किए गए अनुबंध दस्तावेज में कहा गया है कि किसानों को हर 15 साल में एक बार 51,000 रुपए प्रति एकड़ की अग्रिम सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। लेकिन तांबे के अनुबंध में राशि का जिक्र नहीं है। दोनों अनुबंध दस्तावेजों में जिक्र है कि किसानों द्वारा अर्जित कार्बन क्रेडिट कर कटौती के अधीन होगा। एमवीएपीएल किसानों की कमाई से भी कटौती करेगा, जो शेल्के के अनुबंध के अनुसार 21 प्रतिशत और तांबे के अनुबंध के अनुसार 15 प्रतिशत है। अनुबंध दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि किसान अपना उत्पाद (बीज और लकड़ी) कंपनी को आपूर्ति करेंगे। यदि किसान किसी तीसरे पक्ष को उत्पाद बेचते हैं तो उन्हें कंपनी को 30 दिन पहले नोटिस देना होगा और बिक्री आय के 15 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि, वे पर्चे में किए गए वादे के अनुसार तीसरे वर्ष से किसानों को 50,000 रुपए के वार्षिक भुगतान का जिक्र नहीं करते हैं।

पुणे जिले के अवसारी गांव में कई किसानों के खेतों में पेड़ खड़े हैं। एमवीएपीएल की परियोजना में पंजीकृत दो किसानों का कहना है कि पानी की कमी के कारण उनके पेड़ नष्ट हो गए। गांव के निवासी अजीत भोसले (वह परियोजना में भागीदार नहीं हैं) डाउन टू अर्थ को बताते हैं कि सूखे की स्थिति के कारण कुछ लोगों को अपने पेड़ काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी द्वारा कार्रवाई के डर से परियोजना से जुड़े एक अन्य किसान ने नाम न छापने की शर्त पर बात की। उन्होंने बताया, “सितंबर 2023 में कंपनी ने हमें 2025 तक सालाना 25,000 रुपए के कार्बन क्रेडिट का भरोसा दिया था। यदि वे भुगतान नहीं करते हैं, तो हम पेड़ काट देंगे।” वह आगे बताते हैं कि वे पहले दो वर्षों तक महोगनी के साथ केवल मक्का उगा सकते थे। अब पेड़ों की छाया के कारण नीचे कुछ भी नहीं उग पाता है। वह बताते हैं कि अवसारी गांव के 19 लोग परियोजना का हिस्सा थे और इनमें से 9-10 लोग तो पहले ही अपनी जमीन से महोगनी के पौधे हटा चुके हैं।

वेर्रा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, एमवीएपीएल की महोगनी वृक्षारोपण परियोजना को पहले चार वर्षों के लिए 165.41 हेक्टेयर में लगाए गए पेड़ों के लिए 3,766 क्रेडिट दिए गए हैं। शेल्के द्वारा डाउन टू अर्थ को बताई गई 35 डॉलर प्रति क्रेडिट की कीमत पर यह 1,32,810 डॉलर यानी 1.14 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी को किसानों से सेवा शुल्क के रूप में दो करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए होंगे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इनमें से कोई भी राशि किसानों को हस्तांतरित की गई है। अंधा व्यापार?

सितंबर 2024 में पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह (एसएएस) नगर जिले के आलमगीर गांव के नवदीप सिंह के बैंक खाते में 1.36 लाख रुपए आए। उनका कहना है कि यह रकम कार्बन क्रेडिट का था। एक दशक पहले राज्य के वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने सिंह को एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था और उन्हें आनुवांशिक रूप से बेहतर क्लोन यूकेलिप्टस के 10,000 पौधे दिए थे, जो तेजी से बढ़ते हैं और उच्च उपज देते हैं। यह पहल वन विभाग की कार्बन क्रेडिट परियोजना “पंजाब, भारत-I में एग्रोफॉरेस्ट्री प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार” का हिस्सा है। यह परियोजना एसएएस नगर, रूपनगर और नवांशहर जिलों में 4,254 हेक्टेयर में फैले 1,864 किसानों की भूमि पर लागू की जा रही है।

सिंह का अनुभव होशियारपुर जिले के नारा गांव की पूनम रानी और उनके पति अमन कुमार के साथ साझा नहीं किया गया है। रानी और कुमार भी राज्य के वन विभाग की एक अन्य कार्बन क्रेडिट परियोजना “पंजाब, भारत-II में एग्रोफॉरेस्ट्री प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार” का हिस्सा हैं। पति-पत्नी ने एक दशक पहले पॉपलर की खेती शुरू की, जो एक तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है। इस साल की शुरुआत में कुमार को बताया गया कि उन्हें 20,000 रुपए का कार्बन राजस्व मिलेगा। हालांकि, इस पत्रिका के छपने तक यह नहीं मिला। यह परियोजना होशियारपुर, दासुआ और पठानकोट जिलों में 4,073 हेक्टेयर में फैले 1,822 किसानों की भूमि पर लागू की जा रही है। वन विभाग इस परियोजना को दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी शोध संस्थान द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) और बेंगलुरु स्थित एक सामाजिक उद्यम वैल्यू नेटवर्क वेंचर्स (वीएनवी) एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से लागू कर रहा है।

परियोजना विवरण दस्तावेज में लिखा है कि किसानों ने “परियोजना से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट पर अपने अधिकारों को त्याग दिया है।” वेर्रा पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुसार टेरी में वानिकी और जैव विविधता के वरिष्ठ निदेशक जे वी शर्मा का कहना है कि वीएनवी को परियोजना प्रस्तावक (वन विभाग) की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है और वही कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए भी जिम्मेदार है।

2057 तक 40 साल की क्रेडिट अवधि वाली इन परियोजनाओं को मई 2025 में क्रेडिट जारी किए गए थे। हमने वेर्रा की वेबसाइट पर अपलोड की गई परियोजना एक (I) और दो (II) की निगरानी रिपोर्ट को देखा। उससे पता चलता है कि 2017 और 2021 के बीच पहले निगरानी अवधि के लिए 4,254 हेक्टेयर में फैली परियोजना एक को 4,09,351 क्रेडिट जारी किए गए। इसका मतलब कि हर साल इस वृक्षारोपण के प्रत्येक हेक्टेयर ने लगभग 19 टन सीओटूई कम किया है। दूसरी ओर परियोजना दो को 4,072 हेक्टेयर के लिए 2,75,269 क्रेडिट मिले हैं, जिसका मतलब है कि इसके एक हेक्टेयर ने सालाना 13.5 टन सीओटूई जमा किया है।

भारत का प्रति व्यक्ति सीओटू उत्सर्जन प्रति वर्ष लगभग 1.9 टन है। इस हिसाब से वृक्षारोपण के प्रत्येक हेक्टेयर ने देश में 7 से 9 व्यक्तियों के उत्सर्जन की भरपाई की है। वेर्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध परियोजना विवरण दस्तावेजों और उत्सर्जन कम करने के दावों के सत्यापन और मान्यता रिपोर्टों में इस बात का जिक्र है कि कार्बन क्रेडिट परियोजना में भाग लेने वाले किसानों को जाएगा। लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कार्बन क्रेडिट का कितना प्रतिशत किसानों के साथ साझा किया जाएगा। पंजाब के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीएफ) सौरभ गुप्ता ने डाउन टू अर्थ को बताया कि उन्हें कार्बन क्रेडिट की कीमत की जानकारी नहीं है, लेकिन उनका अनुमान है कि इसका मूल्य 8-10 डॉलर होगा। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके विभाग को राजस्व का कितना प्रतिशत मिला है। होशियारपुर के उत्तरी सर्किल के वन संरक्षक संजीव तिवारी को भी उस कीमत की जानकारी नहीं थी जिस पर क्रेडिट बेचा गया था।

सितंबर 2024 में टेरी के जे वी शर्मा ने बताया कि वन विभाग, वीएनवी और टीईआरआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मुताबिक किसान को प्रति क्रेडिट 6 डॉलर दिए जाएंगे। उनका कहना है कि चूंकि परियोजनाओं ने इस बार अच्छा पैसा कमाया, इसलिए वीएनवी ने किसानों को प्रति क्रेडिट 8 डॉलर देने का फैसला किया है। शर्मा का अनुमान है कि एक क्रेडिट की कीमत 11-12 डॉलर हो सकती है और उन्होंने आश्वासन दिया कि वीएनवी लाभ-साझाकरण प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी रहेगा। वह बताते हैं, “वे हमें एक रिपोर्ट देंगे कि वे पंजाब में किसानों के लिए 8 डॉलर के अनुमान पर कैसे पहुंचे।” बाद में जनवरी 2025 में शर्मा ने जानकारी दी कि पहले चरण के लिए वित्तीय लाभ पहले ही संबंधित किसानों को वितरित कर दिए गए हैं और दूसरा चरण प्रक्रिया में है। 21 फरवरी को वीएनवी ने बताया कि क्रेडिट 12-13 डॉलर प्रति क्रेडिट में बेचे गए थे।

क्या किसानों को इससे फायदा होगा? किसानों का कहना है कि एक हेक्टेयर वृक्षारोपण के लिए वे आमतौर पर पौधे खरीदने, रखरखाव और श्रम पर खर्च के लिए पांच वर्षों में दो लाख रुपए व्यय करते हैं। परियोजना-I के तहत 4,254 हेक्टेयर के प्रोजेक्ट ने 4,09,351 क्रेडिट उत्पन्न किए। इस हिसाब से एक किसान को प्रति क्रेडिट 6 डॉलर के हिसाब से 5 वर्षों में 577 डॉलर (50,011 रुपए)/हेक्टेयर कार्बन राजस्व कमाने का अनुमान है। इस मामले में किसान का कार्बन राजस्व पौधों और रखरखाव पर खर्च का 25 प्रतिशत होगा। किसानों का कहना है कि वे निजी नर्सरी से पौधे खरीदने में भारी रकम खर्च करते हैं, जहां यूकेलिप्टस की कीमत 20 रुपए और पॉपलर की कीमत 30 रुपए है। हालांकि, परियोजना विवरण दस्तावेज में दावा किया गया है कि वन विभाग ने किसानों को मुफ्त पौधे वितरित किए। वन विभाग ने 2022-23 में शुरू की गई फसल विविधीकरण के माध्यम से एग्रोफॉरेस्ट्री (सीडीएएफ) योजना के तहत पौधों की जीवित रहने की दर के आधार पर किसानों को सालाना पौधे खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का भी दावा किया है। उदाहरण के लिए विभाग 5 वर्षों में यूकेलिप्टस के प्रति पेड़ पर 50 रुपए की सब्सिडी प्रदान करता है। चूंकि 1 हेक्टेयर पर तकरीबन 1,500 यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं, इसलिए एक किसान को सब्सिडी के तौर पर 75,000 रुपए मिलने का अनुमान है। लेकिन धरातल पर असलियत कुछ और ही है। सिंह को 2018 से सब्सिडी नहीं मिली है। कुमार को भी यह नहीं मिली है। पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक अन्य किसान का भी कहना है कि उसे पिछले 3 से 4 वर्षों में ही सब्सिडी मिल रही है, जिसमें राशि और रसीद का समय अलग-अलग और अनियमित है जबकि वन विभाग की तरफ से दी गई सब्सिडी लगभग न के बराबर है।

इस बीच नवंबर 2024 में वेर्रा ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दोनों परियोजनाओं को आगे की जांच तक रोक दिया। शर्मा बताते हैं, “यह वेर्रा की एक मानक प्रक्रिया है कि अगर कोई हितधारक टिप्पणी या प्रश्न उठाता है तो परियोजनाओं को रोक दिया जाए। हितधारकों में आम जनता या दुनिया भर का कोई भी संगठन हो सकता है। ऐसे मामलों में वेर्रा परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मांगने और चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई समीक्षा प्रक्रिया शुरू करता है। हम उठाई गई चिंताओं का सक्रिय रूप से समाधान कर रहे हैं और जल्द ही वेर्रा को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।”

असमंजस के भंवर में छोड़ा

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर में वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए एक एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट ने कई किसानों को कर्ज में डुबो दिया है। “भारत में एमटीपीएल द्वारा खराब भूमि का पुनर्वनीकरण” परियोजना को 2011 में लॉन्च के समय क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मकैनिज्म के साथ पंजीकृत किया गया था। बाद में 2015 में पेरिस समझौते द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल के प्रतिस्थापित होने के बाद इसे वेर्रा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस परियोजना में प्रस्तावक मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एमटीपीएल) है। ओडिशा की यह कंपनी मीडियम डेंसिटी फाइबरबोर्ड या एमडीएफ की निर्माता हैं। एमटीपीएल ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 12,002 किसानों की खराब भूमि पर यूकेलिप्टस के बागान स्थापित किए हैं। परियोजना विवरण दस्तावेज के अनुसार इसके बागान 14,969 हेक्टेयर में फैले हुए हैं।

बस्तर में 2005, 2006 और 2007 में 427 हेक्टेयर में फैले 544 किसानों की जमीन पर बागान लगाए गए थे। कंपनी ने किसानों और एक बैंक के साथ एक समझौता किया। समझौते के तहत एमटीपीएल किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे और खाद की आपूर्ति करेगी और कटाई तक वृक्षारोपण के रोपण और रखरखाव से जुड़ी तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी ने कटाई की गई लकड़ी को वापस खरीदने के लिए भी सहमति दी थी। बदले में किसान अपनी खराब भूमि पर वृक्षारोपण करने, रखरखाव सुनिश्चित करने और पेड़ों को अवैध कटाई से बचाने के लिए सहमत हुए। बागानों के रखरखाव के लिए एमटीपीएल ने किसानों को बैंक से कर्ज भी दिलवाया, जिसके लिए उन्हें पूरे कर्ज को अर्जित ब्याज के साथ चुकाने तक सुरक्षा के रूप में बैंक के पास भूमि का टाइटल डीड यानी स्वामित्व विलेख जमा करना था। समझौते के तहत किसानों ने एमटीपीएल को उनकी ओर से कार्बन क्रेडिट का दावा करने और उनके साथ प्रति एकड़ कार्बन राजस्व का केवल 12 प्रतिशत साझा करने के लिए भी अधिकृत किया। परियोजना विवरण दस्तावेज के अनुसार किसानों को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाना था।

वेर्रा के आंकड़ों से पता चलता है कि परियोजना को अब तक 2001-11 की निगरानी अवधि के लिए 12.2 लाख क्रेडिट जारी किए गए हैं, जिनमें से 2022-25 में 8.3 लाख क्रेडिट सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन क्रेडिट को खरीदने वालों में इंडियन फूड डिलेवरी कंपनी जोमैटो से लेकर आईआईएम अहमदाबाद एल्युमनाई एसोसिएशन (सिंगापुर चैप्टर), वीवर्क इंडिया स्टेकहोल्डर्स तक शामिल थीं। यूके स्थित लग्जरी फैशन कंपनी स्टेला मेकार्टनी ने भी अपने समर 2023 फैशन शो से उत्सर्जन की भरपाई के लिए क्रेडिट खरीदे। हालांकि पब्लिक डोमेन में इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि एमटीपीएल को क्रेडिट के लिए कितनी कीमत मिली। पी एस प्रसाद तब प्रोजेक्ट के प्रभारी थे लेकिन अब वह एमटीपीएल से रिटायर यानी इस्तेमाल हो चुके हैं। प्रसाद ने बताया कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अर्जित प्रत्येक 100 रुपए के लिए कंपनी ने लागत (पंजीकरण शुल्क, निगरानी, सत्यापन और मान्यता शुल्क) की वसूली के लिए 76 रुपए का इस्तेमाल किया। बाकी 24 रुपए किसान और एमटीपीएल (प्रत्येक 12 प्रतिशत) के बीच समान रूप से वितरित हुए।

भारत में उद्योग विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स को आमतौर पर प्रति कार्बन क्रेडिट 12 डॉलर मिलते हैं। यह देखते हुए कि परियोजना ने 8.3 लाख क्रेडिट रिटायर किए हैं, यह 1 करोड़ डॉलर (86 करोड़ रुपए) में तब्दील हो जाता है। परियोजना विवरण दस्तावेज के अनुसार कंपनी 88 प्रतिशत की दर से अपनी लागत काटती है और किसानों को केवल 12 प्रतिशत हस्तांतरित करती है। फिर भी इस मामूली दर पर किसानों को अपने प्रयासों के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक या औसतन लगभग 10,000 रुपए प्रति किसान मिलने चाहिए थे। लेकिन इस छोटी राशि के हस्तांतरित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। वास्तव में ऐसा लगता है कि कंपनी ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। जब डाउन टू अर्थ ने दिसंबर 2024 में बस्तर का दौरा किया तो किसान अब यूकेलिप्टस नहीं उगा रहे थे। ज्यादातर ने कार्बन क्रेडिट या एमटीपीएल के बारे में नहीं सुना है। बस्तर के कुड़कनार गांव की मीठी बाई के बेटे रामधर नाग भी बतौर किसान प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वह भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक कृषि ऋण पासबुक दिखाते हैं, जिस पर एमटीपीएल की मुहर लगी है। ऋण पुस्तिका से पता चला कि मीठी बाई को 21,000 रुपए का ऋण दिया गया था। नाग कहते हैं, “उन्होंने हमें ऋण दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने पैसे का इस्तेमाल किया।” रामधर नाग बताते हैं कि मेरा परिवार धान और गन्ना उगाता था। जब किसी ने हमसे यूकेलिप्टस लगाने के लिए संपर्क किया तो हमने इसके लिए 0.4 हेक्टेयर अलग रखा।

पौधे ठीक से नहीं उगे और किसी ने भी उनकी स्थिति की जांच करने के लिए हमसे संपर्क नहीं किया। गांव के मंगलू भी इस परियोजना में शामिल थे। वे अब नहीं रहे, लेकिन उनके भाई चेतु भगेल से बात की। भगेल को याद है कि मंगलू को एसबीआई से कर्ज दिया गया था। पड़ोसी गांव के किसी व्यक्ति ने 2007-08 में यूकेलिप्टस के पौधे और खाद की आपूर्ति की थी। वह बताते हैं, “कई पौधे मरे हुए लग रहे थे। केवल 100 बचे, जिन्हें मैंने 5 साल बाद स्थानीय लोगों को 25,000 रुपए में बेच दिया।” मंगलू के बेटे मनुराम भगेल कहते हैं कि हमें ऋण चुकाने के लिए बैंक से नोटिस भेजा गया था। हमने 7,000-8,000 रुपए का भुगतान किया और इसे चुका दिया। मनुराम ने एमटीपीएल के बारे में कभी सुना ही नहीं है। डाउन टू अर्थ ने पड़ोसी टिकरालोंगा गांव के नारायण भगेल का अनुभव लिया। उन्होंने डेढ़ साल तक एमटीपीएल के साथ काम किया। उनका काम 6 से 7 गांवों के लोगों को भर्ती करना, उनसे यूकेलिप्टस के बागान लगवाना और भूमि अभिलेख वाले लोगों को पौधे उपलब्ध कराना था। कंपनी उन्हें पेट्रोल का खर्च और प्रति माह 300 रुपए देती थी। वे कहते हैं कि 2007 में उन्हें एसबीआई से 10,000 रुपए का ऋण भी दिया गया था। कंपनी ने उन्हें कार्बन क्रेडिट के बारे में या यह नहीं बताया कि उन्हें वृक्षारोपण के लिए अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। उन्होंने 2013 में 25-30 टन लकड़ी काटी। उससे होने वाली कमाई से बैंक ने ऋण राशि वसूल की और उन्हें 22,000 रुपए दिए।

डाउन टू अर्थ ने किसानों को दिए गए कर्जों के बारे में पूछताछ करने के लिए एसबीआई की बस्तर शाखा का दौरा किया। बैंक प्रबंधक संजीव मीना ने एमटीपीएल के साथ समझौते के बारे में कभी नहीं सुना है और उन्हें कर्ज लेने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वह कहते हैं, “बैंक ने पुराने खातों को डिजिटाइज नहीं किया होगा।” बैंक प्रबंधक ने रिपोर्टर को जानकारी का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखने के लिए कहा। पत्रिका के प्रेस में जाने तक बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अक्टूबर 2024 में एमटीपीएल के निदेशक प्रभात कुमार से भी संपर्क किया गया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह दुखद स्थिति दर्शाती है कि एमटीपीएल को निश्चित रूप से परियोजना से लाभ हुआ है। यहां तक कि जोमैटो और स्टेला मेकार्टनी जैसी कंपनियां भी इसकी बदौलत अपनी हरित साख दिखा पाई हैं, लेकिन इसने उन गरीबों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है जिन्होंने अपनी जमीन पर अपना पसीना बहा करके उनके लिए पेड़ उगाए।

कारोबार का तनाव

अनियमित स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट बाजार में कीमतें निजी तौर पर तय की जाती हैं। उसमें पारदर्शिता की कमी है, जिससे उन लोगों के लिए वास्तविक वित्तीय लाभ अस्पष्ट हो जाते हैं जिनकी जमीन और खून-पसीने का इस्तेमाल होता है। उत्सर्जन में कमी के लिए जटिल गणना और बेनिफिट-शेयरिंग समझौतों की अस्पष्ट प्रकृति इस मुद्दे को और बढ़ा देती है। बर्लिन के ओको-इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के रिसर्च को-ऑर्डिनेटर लैम्बर्ट श्नाइडर कहते हैं, “कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि खरीदार कितना भुगतान करने को तैयार हैं और प्रोजेक्ट डेवलपर किस कीमत पर बेचने को तैयार हैं। कीमत का कोई नियमन नहीं है।”

पारदर्शिता की कमी एक बड़ी समस्या है। अंतिम कार्बन मूल्य डेटा जो खरीदार और विक्रेता के बीच तय होता है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। यहां खरीदार कोई कंपनी होती है जो अपने उत्सर्जन की भरपाई कर रही होती है और विक्रेता ज्यादातर मामलों में एक प्रोजेक्ट डेवलपर होता है। इसलिए किसानों और समुदायों को परियोजना से होने वाले वास्तविक लाभों के बारे में अंधेरे में रखा जाता है। डाउन टू अर्थ द्वारा देखे गए और समीक्षा किए गए एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट-शेयरिंग का कोई पूर्व-निर्धारित प्रतिशत नहीं था। यह आमतौर पर प्रोजेक्ट डेवलपर पर निर्भर करता है कि वे किसानों के साथ क्या और कितना साझा’ करेंगे। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में एमटीपीएल प्रोजेक्ट को ही लेते हैं। इसमें किसान को कंपनी द्वारा किए गए सभी खर्चों और लिए गए लाभों को घटाने के बाद राजस्व का 12 प्रतिशत मिलता है। लेकिन जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट से स्पष्ट है, यह सब कागजों पर ही रहता है, जब तक कि कोई ऐसी व्यवस्था न हो जो यह सुनिश्चित करे कि निजी कंपनी समझौते की शर्तों का पालन करे। डाउन टू अर्थ ने वेर्रा और गोल्ड स्टैंडर्ड में सूचीबद्ध 91 प्रोजेक्ट्स के परियोजना विवरण दस्तावेजों (पीडीडी) का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि 84 प्रोजेक्ट किसानों के स्वामित्व वाली जमीन पर लागू किए जा रहे हैं।

उनमें से 12 प्रोजेक्ट ने स्पष्ट रूप से कार्बन रेवेन्यू का प्रतिशत दिया है जो किसानों को जाएगा। 44 प्रोजेक्ट्स के परियोजना विवरण दस्तावेजों में प्रतिशत हिस्सेदारी पर आगे के विवरण को शामिल किए बिना राजस्व के बंटवारे का जिक्र किया गया है। 21 प्रोजेक्ट लाभ साझा करने पर चुप हैं और एक प्रोजेक्ट स्पष्ट रूप से जिक्र करता है, “कार्बन क्रेडिट बिक्री से प्रत्यक्ष नकद लाभ किसानों को नहीं दिया जाएगा।” 6 प्रोजेक्ट अस्पष्ट हैं, जहां वे यह जिक्र नहीं करते हैं कि लाभ मौद्रिक हैं या नहीं। इस तरह, हम पाते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट तो किसानों के साथ साझा किए जाने वाले राजस्व का प्रतिशत निर्धारित करते हैं, कई में विशिष्ट विवरणों का अभाव है, जिससे वितरण प्रोजेक्ट डेवलपर्स के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। कुछ मामलों में किसानों को कटौती के बाद राजस्व का एक हिस्सा मिलता है, लेकिन सटीक लागत और शुल्क अस्पष्ट रहते हैं। ज्यादातर मामलों में एमओयू (समझौता ज्ञापन) और अनुबंध गोपनीय होते हैं। परियोजनाओं में स्पष्ट रेवेन्यू-शेयरिंग फॉर्मूला का अभाव है, जिससे किसान अंधेरे में रहते हैं और शोषण के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। गोपनीय अनुबंध और भाषा बाधाएं किसानों को उनके अधिकारों को समझने से रोकती हैं, और निगरानी रिपोर्टों में सत्यापित बेनिफिट-शेयरिंग जानकारी की गैरमौजूदगी जवाबदेही को बाधित करती है।

महाराष्ट्र में किसानों ने बताया कि वे महोगनी विश्व एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (एमवीएपीएल) के साथ अनुबंध को पढ़ या समझ नहीं सके क्योंकि यह अंग्रेजी में था। पुणे जिले के अवासरी गांव के किसान दादा गायकवाड़ कहते हैं, “फिर भी हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए क्योंकि कंपनी के अधिकारियों ने 15 मिनट में हस्ताक्षर न करने पर इसे रद्द करने की धमकी दी थी।” उनकी मां सुशीला गायकवाड़ एमवीएपीएल की महोगनी वृक्षारोपण परियोजना में भागीदार हैं।

क्लाइमेट क्राइसिस एडवाइजरी ग्रुप (सीसीएजी) की एक रिपोर्ट वित्तीय पारदर्शिता की वकालत करती है। यह ग्रुप एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक निकाय है। सीसीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय आवंटन के बारे में पारदर्शिता अनैतिक प्रथाओं को उजागर करने के साथ-साथ समुदायों और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए एक निष्पक्ष सौदे को सुरक्षित करने में भी मदद करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पारदर्शिता यह सुनिश्चित करेगी कि धन स्थानीय समुदायों और कारगर क्लाइमेट एक्शन तक पहुंचे। 2024 में वेर्रा ने अपने प्रोजेक्ट डिजाइन टेम्पलेट में कुछ बदलाव किए हैं। परियोजना प्रस्तावकों को अब बेनिफिट-शेयरिंग एग्रीमेंट का वर्णन करना होगा। यह दिखाना होगा कि छोटे धारकों या समुदाय के सदस्यों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया और बेनिफिट-शेयरिंग के वितरण तंत्र में पूरी तरह से और कारगर ढंग से हिस्सा लिया है। नए टेम्पलेट में प्रोजेक्ट डेवलपर को प्रोजेक्ट फंडिंग और लागत के साथ-साथ लाभ वितरण के संबंध में पारदर्शिता लाने की भी जरूरत है। यह देखना बाकी है कि इन नियमों का पालन आगे कैसे किया जाएगा।